En Sociología del riesgo (2021), David Le Breton propone un arranque clásico. Naturalmente, cuando pensamos en el riesgo lo entendemos como la consecuencia contingente de una serie de eventos, aunque contemplando la posibilidad de la amenaza o la herida. Se detiene también sobre la etimología del italiano risco, que lo acerca al latín resecare, esto es, “quitar cortando” y, vía resecum, “lo que corta”. De ahí al francés écueil, escollo. A partir de estas referencias, parece posible imaginar que el riesgo es obstáculo, interrupción que viene a cortar. Pero, ¿a cortar o interrumpir qué? Una totalidad o una certeza; un tiempo homogéneo y vacío que se guía por la lógica progresiva sin desvío para decirlo en términos de Walter Benjamin. Así, si pensamos el riesgo como la ruptura de la seguridad, la incertidumbre aparece como su revés semántico más evidente. Al riesgo no le sigue algo bueno o malo necesariamente, sino algo incierto, algo que desconocemos cómo termina o adónde conduce.

Riesgo e incertidumbre parecen, entonces, constituir las claves de la vida contemporánea y de la vida en común. Podría decirse que constituyen una red de cara al sentimiento de fragilidad que caracterizó al siglo XX y sigue operando. El miedo a la técnica y la pérdida de confianza en la ciencia, propias de la primera mitad del siglo pasado, adquiere ahora las notas del riesgo radical, que toma forma en el dominio de las corporaciones, las amenazas de la inteligencia artificial en todos los ámbitos y todo lo que las primeras podrían hacer con la segunda. Mientras esto avanza, al crecimiento demográfico y los procesos de urbanización desajustados les siguieron el maltrato sistemático a la biodiversidad, la deforestación, la desertificación, el agotamiento de los suelos (¡no olvidemos la inminente escasez de agua!). Todos estos, factores explorados especialmente en las décadas del ochenta y noventa, cuando el debate era el neoliberalismo y sus formas. Concomitantemente, naturalizamos el extractivismo rabioso, que nos arroja de modo inexorable a lo que Le Breton caracteriza como un sentimiento de precariedad que, podríamos decir, desborda todos los rincones de la vida social y política. La materia, las materialidades en general, se ha vuelto objeto de duda y disputa; inestable y peligrosa. Y mientras no seamos efectivamente capaces de leer la vibración en otras superficies y la vitalidad de otras materias, no podremos dimensionar el nivel de destrucción al que ha conducido lo que Jane Bennett llama “soberbia humana” en esa ecología política de las cosas que es Materia Vibrante (2022).

El pánico que explicitaba La sociedad del riesgo, de Ulrich Beck, a mediados de los años ochenta con la contaminación atómica y el fin de “los otros” se traduce ahora en un horizonte sin zonas protegidas. La sociedad del riesgo sería ahora una fractura apenas superviviente en las fisuras de la modernidad, con fuerzas productivas cada vez más languidecientes. El hacer vivir biopolítico es más que nunca un sueño tormentoso, pues el riesgo nos arroja a una comprensión de la vida social como inexorablemente vulnerable, como persistencia que apenas relampaguea. El desafío político es encontrar algo para hacer con el riesgo que no sea introyectarlo como individual; que se pueda pensar colectivamente como un afecto público que involucra la clase, la raza y el género, para mencionar solamente aspectos evidentes.

Así, el riesgo no impone un cierre al porvenir, sino una auténtica disputa por el futuro, de la que tanto se habló en los últimos años, atravesados, entre otras cosas, por la pandemia del COVID 19. Habiendo transitado esto y ante la evidencia de que el capitalismo ni dio sus últimos coletazos ni sus movimientos más novedosos y que, como corolario, no “salimos mejores”, cabe preguntarse qué hacemos con el futuro y cómo lidiamos con la esperanza. Esa que parece que también se acaba. El riesgo es ahora un afecto dominante que configura subjetividades y moldea modos de lo común. Y, en definitiva, nos lanza como siempre al miedo a nosotros mismos.

No obstante, como quería Walter Benjamin, siempre hay algo para hacer: siempre hay una relectura por escribirse, una posición por defender, una obra con la que entusiasmarse. Como querría Benjamin, incluso hoy hay un horizonte de expectativa para imaginar. La sensibilidad aparece allí para dar sentido de futuro, de tiempo-post, de post-tiempo, un tiempo que llega después de la destrucción. Una temporalidad que se instala cuando ya no queda nada o queda muy poco; un sentido de futuro que figurará qué hacer cuando no haya hacer posible. Sobre esta articulación nos gustaría encadenar dos ideas de las que el arte contemporáneo se alimenta más o menos conscientemente: el riesgo y la esperanza. Respecto del primero, podemos considerarlo, tal como propone Anne Dufourmantelle, en Elogio del riesgo (2019) también como kairós. Además de ser signo de la vida en peligro, el riesgo es también el instante decisivo que no solo determina el futuro, sino también el pasado y nos arroja a un horizonte de espera. Respecto de la esperanza, habrá que decir que el riesgo se desprende de ella y que, aunque de modo convencional, solemos considerarla de modo positivo ―pues “tener esperanza” es esperar que algo bueno acontezca―, ese lugar común encierra, no obstante, un engaño discreto: de la espera no se conoce ni el signo ni la suerte.

Esperanza, sí, pero ¿de qué?

La pasada rápida por el argumento fundamental de El principio esperanza (2004), de Ernst Bloch, parece insoslayable. Una extensísima reflexión escrita entre 1938 y 1946 en un exilio norteamericano que aún fulgura. Mientras Europa se sumía en la catástrofe histórica, uno de sus intelectuales más brillantes, amigo de Bertolt Brecht, Kurt Weill y Theodor W. Adorno, se aferraba a la pregunta por el futuro y se inquietaba ante el impulso afectivo que nutre la espera.

La premisa se hacía carne y el sentimiento de indeterminación gobernaba entonces cualquier emoción social. Esto implicaba tener esperanza de algo bueno como en el sentido común, pero también conllevaba el componente emocional traficado en la raíz semántica del esperare, que aparece también en verbos como “prosperar”, pero también “desesperar”. Es claro que asociamos demasiado fácilmente la esperanza con un horizonte positivo, cuando hay buenos motivos para reconocer otra tensión, que no es necesariamente la preparación para la catástrofe, pero sí la asunción consciente de la incertidumbre. Podríamos decir, en efecto, que lo que se espera efectivamente es el riesgo; o que el riesgo es lo único realmente esperable.

Bloch pensaba el “todavía no” en toda su dimensión; en su carácter de posibilidad y contingencia; en la ocasión de una (in)satisfacción que no se cumplimenta, que se abre a lo desconocido. De este modo, la esperanza es un principio de conocimiento e instaurador de una lógica temporal que se presenta suspendida y que, precisamente por eso, es activadora de la acción. Así pensada, la esperanza aparece como un destino antropológico inexorable: el ser humano es utópico por naturaleza y espera. Para Bloch, la esperanza se apoya en el miedo en la forma de la acción; está “encerrada en un anonadamiento” (24-25), pero se sale de sí para multiplicar las posibilidades e incluso soñar una vida mejor.

Los sueños poseen rasgos y contenidos inmediatos y otros susceptibles de mediación, que Bloch convierte en objeto y examina en toda su amplitud. La esperanza, en efecto, funciona a partir de un elemento anticipador que no se toma como contraposición al miedo, “sino esencialmente como acto orientado de naturaleza cognitiva (y aquí lo opuesto no es el temor, sino el recuerdo)” (Bloch 35-36). En este sentido, las imágenes de una vida mejor son no solo deseadas sino anticipadas y, como expresa Bloch, “de lo anticipante hay que ganar conocimiento sobre la base de una ontología de lo que todavía-no es” (37). Esta será una contingencia que propicia la agencia, pues no se trata de “pompas de jabón”, sino de las fantasías que “rompen ventanas, detrás de las cuales se halla el mundo del sueño diurno: una posibilidad susceptible de conformación” (131). Ese todavía-no, lejos de sumergir en la espera inerte, tracciona la acción y, en términos blocheanos, lo que todavía no hemos logrado es una aventura tan llena de peligros como de posibilidades, tan cerrada sobre sí misma como resistente al ensimismamiento; tan abierta a la expresión como renuente a mostrarlo todo.

Estas notas permiten intuir una relación entre deseo, riesgo y posibilidad que lejos está de un derrotero progresivo. El deseo guía un mundo de hechos posibles, no cerrado, sin la estabilidad lineal de hechos fijos o consumados. En lugar de ello, una consideración de la esperanza en esos términos hace aparecer procesos y relaciones dinámicas en las que lo que ha llegado a ser no se ha impuesto, el pasado no está terminado y el futuro es puro riesgo. El deseo motiva, el riesgo frena, la posibilidad habilita. Estas posiciones cambiantes exigen problematizar la lógica de la acción en un mundo sin destino como el nuestro.

La certeza del riesgo

Podría decirse que este entramado crítico es un buen tamiz para pensar la investigación en artes. Cuando no se quiere cerrar la hermenéutica a una explicación biográfica o cuando se rechaza la exégesis erudita de una sensibilidad escurridiza como la del arte contemporáneo, más bien se trata de aventurarse al riesgo; no de la interpretación más o menos correcta, sino de la provocación y la politicidad que destila el hacer(se) constante del arte y del artista.

En este sentido, podría resultar una matriz ajustada para pensar la obra de Oscar Muñoz (n. 1951), artista colombiano y gran experimentador sobre el riesgo ―el de la espera y la desesperación, el de la materia que vibra y sus formas de aparición―. Algunas de sus obras en particular permiten ahondar sobre estas ideas.

En Cortinas de baño, serie de 1985-1986, el artista se arriesga a la presencia difusa. Los cuerpos se diluyen entre gotas de vapor simuladas, la desnudez apenas se delinea en las distintas posiciones y los contornos que se evaporan como la solidez contemporánea, pero también los sueños y sus formas cambiantes. Estas figuras son el resultado de aventurarse a un trabajo con el soporte. La cortina de baño se mueve, es sinuosa y resbaladiza como sus posibilidades para esconder y revelar. Precisamente, la distancia entre velar y mostrar es el riesgo de la aparición, pero ni siquiera de los cuerpos, sino de su reflejo; no de las formas, sino de las manchas que permiten adivinar sus contornos. Los cuerpos se imprimen sobre una superficie demasiado escandalosa para la serigrafía y el acrílico, pero lo suficientemente firme para el movimiento de la imaginación.

En Narcisos secos (1994), la desmaterialización toca un umbral aún más escarpado: la marca es sobre el agua. El carbón se evapora, se licúa y deja un rastro sobre el que se adivinan los rostros como residuos, como detritos que apenas se distinguen. Solo unas figuras confusas; retratos en proceso, apareciendo primero como otra cosa. Imágenes quebradizas, en serie, viejas y nuevas al mismo tiempo, arriesgándose a la desaparición tanto como al aparecer. Se ven manchas y se adivinan rasgos, como una tarea por venir, siempre sin terminar. Como si la obra explorara lo que se experimenta permanentemente con la materia, que resulta siempre una superficie riesgosa, proclive al peligro.

Pero entonces llega Fundido a blanco (2010), un retrato familiar. El soporte parece menos lábil, la imagen más inmóvil, el gesto más decidido. Sin embargo, se recoge la vigilia, pero sabemos desde Macedonio Fernández que “no toda es vigilia la de los ojos abiertos”. Aparece allí el tiempo del sueño también, en un fluir difuso de ojos abiertos y cerrados. Entre pestañeos, el riesgo de perderse. Sin la suspicacia de la vieja Sleep (1964), de Andy Warhol, sino a través de los pliegues del tiempo lento de la madurez; sin la arrogancia vanguardista, con el aplomo de la experiencia. El rostro espera lo inesperado e incierto. El padre se arriesga en primer plano, mientras la madre y los hijos se arrojan a una trinidad profana, entre la pared y el detrás de cámara. Allí, detrás del objetivo, se captura el tiempo impropio de los padres. Fundido a blanco como encuentro con un hombre y su respiración; con su gesto cansado y su rictus serio. Entre estas figuraciones, el retrato de una experiencia vaciada, como si quisiera simplemente exhibir una existencia momentánea, un post-tiempo, que no es de destrucción sino de esperanza. Pero, ¿de qué?

Oscar Muñoz se arroja al riesgo de volver materia lo sin materia, incluso el tiempo encarcelado en la intermitencia de unos ojos abiertos. El artista se sitúa, entonces, en la esperanza del sinsentido de la aparición, asumiendo la incerteza como efecto colateral de un soporte que se desplaza, se corre, se borra, se afirma en su negatividad. La esperanza ya no es lo que impulsa la espera de un futuro más fijo y estable, sino la trama afectiva del expectare, como estado de alerta.

“Expectare” aparece en la “expectación” que se le exige al espectador y también la contemplación de lo que se muestra en público, de lo exhibido para ser admirado, de lo que se desea porque está necesariamente “ex”, afuera. El riesgo podría operar como reflejo y no ser reducido a una derrota inexorable o una herida que se espera con resignación. El riesgo no implicaría, entonces, esperar lo peor, sino aventurarse a la posibilidad. En este sentido, seguimos a Dufourmantelle para quien el riesgo puede ser asimismo alguna suerte de oportunidad.

Kairós

Naturalmente, cuando pensamos en el riesgo lo primero que asalta la mente es la idea con la que abre el libro: “nuestros tiempos se encuentran bajo el signo del riesgo”, dice Dufourmantelle, prefigurando un escenario de vigilancia y cálculo del desastre que nada deja librado a la sorpresa. Ya ningún aspecto de la vida parece escapar a estas ecuaciones omnipresentes. Sin embargo, el riesgo también abre un espacio desconocido cuando se lo enlaza con lo que los griegos llamaban kairós, es decir, instante decisivo. Así, sostiene Dufourmantelle, “lo que determina no es solamente el porvenir, sino también el pasado, detrás de nuestro horizonte de espera, en el que se revela una reserva insospechada de libertad” (2019: 12-13). El kairológico es ese momento imposible de determinar en el que algo decisivo sucede. “Momento adecuado u oportuno”, se da como definición profana, equivalente del “tiempo de Dios”, tal vez por oposición a Cronos y su cuantificación de todo. Lo sabemos: la dominante cronológica de nuestra contemporaneidad no da espacio a la oportunidad.

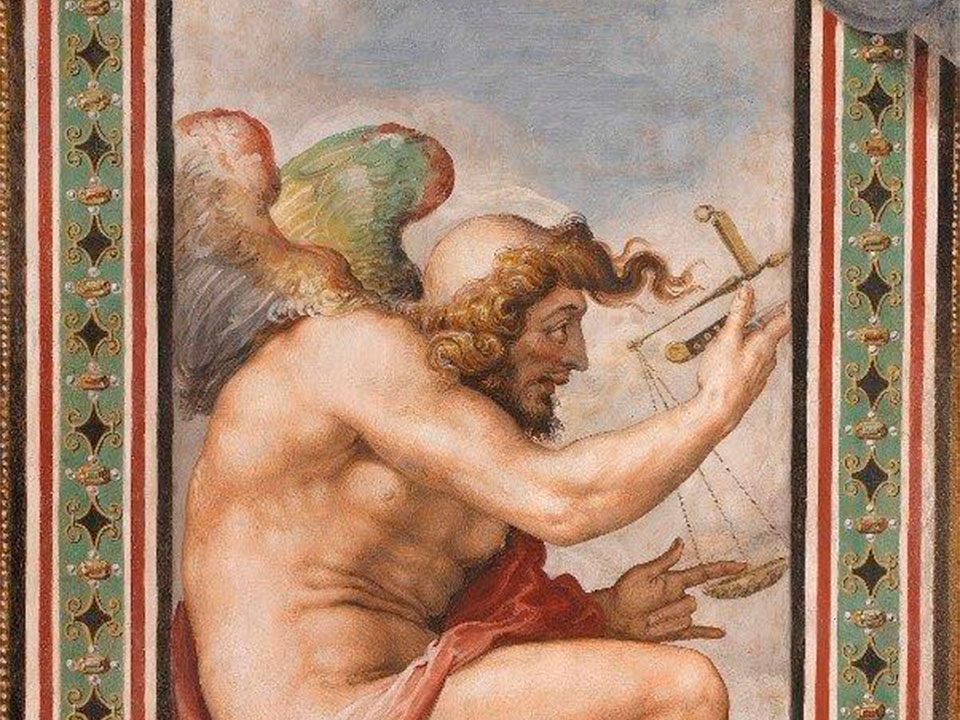

Dios de la ocasión, poco conocido, pero que puede ser poderoso como Zeus cuando surge el momento apropiado, Kairós es hijo menor y heredero del tiempo. Su ritmo es el deseo, pero en el momento justo, cuando pasa apropiadamente. Por eso se lo representa como un efebo bello, que vaga por la eternidad, siempre en pleno goce de su juventud. Sus rulos le caen solo sobre la frente, pues la cabeza rapada haría imposible tironearlo de atrás. La belleza lo hace deseable y fácil de agarrar de frente, pero, una vez que pasó, se escurre como las oportunidades buenas y su retorno vuelve a ser un sueño.

Mientras Cronos es representado como un dios enorme que se come a sus hijos, Kairós aparece con un cuerpo pequeño, algo encorvado y trunco. Pero sus pies son alados y porta una balanza que podría eventualmente equilibrarse. Tal vez sea posible agarrarlo, tal vez no. Un momento de duda y el riesgo se volverá tortuoso en una linealidad insoportable. Un momento justo y el riesgo será acción y deseo, captura de la oportunidad, consciencia como la del instante que se capta en una imagen que relampaguea.

El tiempo kairológico del riesgo es inestable, inquieto, poco confiable. Como los cuerpos de Muñoz que aparecen momentáneamente mientras traccionan a favor de su propia desaparición, como si pudiesen consumirse y aún así valiera la pena; como si apenas pasara el instante justo y ya casi no se pudieran ver. También aurático, el riesgo es arrojar esa mirada.

Referencias

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós.

Bennett, J. (2022). Materia vibrante. Una ecología política de las cosas. Caja Negra.

Bloch, E. (2004). El principio esperanza. Trotta.

Dufourmantelle, A. (2019). Elogio del riesgo. Amalia Federik.

Le Breton, D. (2021). Sociología del riesgo. Prometeo Libros.

Riesgo y esperanza como claves críticas de lo contemporáneo

Riesgo e incertidumbre parecen constituir las claves de la vida contemporánea, que compensan el sentimiento de fragilidad que caracterizó al siglo XX. El miedo a la técnica y la pérdida de confianza en la ciencia, propias de la primera mitad del siglo pasado, adquiere ahora las notas del riesgo radical, que toma forma en el dominio de las corporaciones y las amenazas de la inteligencia artificial mientras las fake news y el lawfare traban indisoluble relación. No obstante, el riesgo nos arroja a un horizonte de espera. La clave será explorar la esperanza que queda cuando la imagen y la desesperación se han vuelto omnipresentes.